言語聴覚療法学科

言語聴覚療法学科

国家試験合格状況

今年度の結果をお知らせします。

全ての学科で全国平均を上回ることができました。

合格された皆さんおめでとうございます!

本校合格率

言語聴覚療法学科 85.7%(2022年度)

全国平均

言語聴覚療法学科 67.4%

言語聴覚療法学科のオープンキャンパス

リハビリの仕事まるわかりコース

理学療法学科・作業療法学科・言語聴覚療法学科の3学科のことはあまりわかっていない、という人にはおすすめのコースです。

学科別体験コース

どの学科を志望すると決まっている人や2回目以降の参加におすすめのコースです。

受験対策コース

AO入試に必要な書類、願書作成のコツ、面接で押さえておきたいポイントなど、2回目の参加や受験を考え始めたら、受験対策コースがおすすめです。

放課後コース

3学科のリハ体験を通して、関連職種に対する理解を深めて頂きたいと考えています。

個別相談コース

専任教員が学校の魅力、3学科の専門性の違い、入試対策、学校周辺の環境など幅広く1対1の個別相談の形式でご説明させて頂きます。AO入試のエントリー資格を得られます。

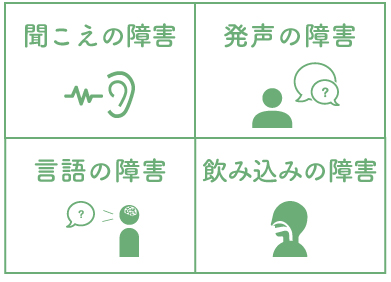

コミュニケーションと食事摂取に障害のある方を支援する仕事

言語聴覚療法とは、脳卒中後の失語症や聴覚障害、ことばの発達の遅れ、声や発声の障害により、コミュニケーションに問題のある方や、摂食・嚥下に問題がある方に、検査・評価を実施し、必要に応じた訓練、指導、助言、その他の援助を行います。

患者さんが自らの思いを伝えられたときや、上手に食事を食べられたときに喜びを分かち合える、そんな仕事です。

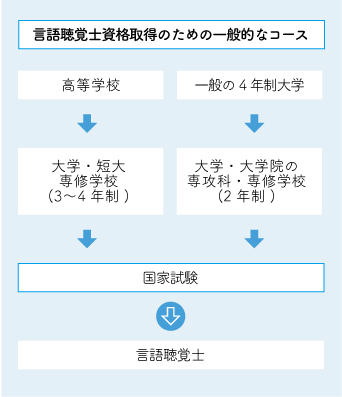

言語聴覚士になるためには

高校卒業者の場合は、文部科学大臣が指定する学校(3~4年制の大学・短大)または都道府県知事が指定する言語聴覚士養成所(3~4年制の専修学校)を卒業することで受験資格が得られます。

一般の4年制大学卒業者の場合は、指定された大学・大学院の専攻科または専修学校(2年制)を卒業することで受験資格が得られます。

養成校を卒業すると国家試験の受験資格が付与されます。

厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士として音声機能、言語機能または聴覚に障害のある方に対し、訓練や助言・指導などを行っていきます。リハビリテーション領域としては、最も新しい国家資格を有する医療専門職で、多方面からの需要が高まっています。

平成リハが選ばれる理由

勉強が安心

充実した個別サポートで高い国家試験合格率

費用が安心

学費が安くサポート制度も充実

実習が安心

グループ病院との連携

将来が安心

全国から多数の求人

教員紹介

カリキュラム

医学の基礎知識を土台に、言語聴覚士としての必要な専門知識および技術を習得し、総合的な視野を持って臨床の場で生かせる力を育成できるよう、十分な実習時間を確保したカリキュラムを編成しています。

学べること

1年次

臨床の場で必要とされる医学の知識は幅広い為、専門領域を学ぶにあたり、基本となる医学的基礎知識や関連領域をじっくりと学びます。基礎科目(生命倫理学・コミュニケーション論など)や専⾨基礎科⽬(解剖学・⽣理学・言語学など)、加えて主要な専⾨科⽬(失語症学・構音障害学・嚥下障害学・聴覚障害学など)を履修します。また、後期から国家試験に向けた学習にも取り組んでいきます。

2年次

専門基礎科目と専門科目を履修します。様々な病気に起因する症状や言語聴覚療法の実施に必要な知識の他、臨床における評価技術や観察力、更にはコミュニケーションスキルの習得を図ります。またそれらの実践の場として後期に観察実習(2週間)を行います。実習指導者からの指導も得て、それまでに学んだ知識・技術を患者さんの状態に合わせて実践していく力をつけていきます。

3年次

前期に評価実習(4週間)と後期に総合実習(6週間)を行います。指導を受けながら患者さんの評価を行い、治療計画を立てて実践することにより、来春から言語聴覚士として働くことが出来るように自身を磨きます。2回の実習が終われば2月まで、国家試験に向けての総復習が始まります。1年次・2年次からの地道な学習に加え、あらゆる問題に対応できる応用力を身に付け、国家試験に臨みます。

言語聴覚療法学科カリキュラム

基礎科目

| 人文科学 | 生命倫理学 人間発達学 |

| 社会科学 | 情報処理学 情報リテラシー |

| 自然科学 | 生物学 物理学 |

| 外国語 | 一般英語 臨床医学英語 |

| 保健体育 | 保健体育 コミュニケーション論 レクリエーション援助論 手話 |

専門基礎科目

| 基礎医学 | 医学概論 解剖学 生理学 病理学 |

| 臨床医学 | 内科学 小児科学 精神医学 リハビリテーション医学 耳鼻咽頭科学 臨床神経学 形成外科学 |

| 臨床歯科医学 | 臨床歯科医学・口腔外科学 |

| 音声・言語・聴覚医学 | 音声言語疾患学 聴覚疾患学 中枢宇神経機能学 |

| 心理学 | 臨床心理学 生涯発達心理学 認知・学習心理学 心理測定法 神経心理学演習 |

| 言語学 | 言語学Ⅰ 言語学Ⅱ |

| 音声学 | 音声学Ⅰ 音声学Ⅱ |

| 音響学 | 音響学 音響学演習 聴覚心理学 |

| 言語発達学 | 言語発達学 言語発達学演習 |

| 社会福祉・教育 | 社会保障制度 医療・教育・福祉関係法規 リハビリテーション概論Ⅰ リハビリテーション概論Ⅱ |

専門科目

| 言語聴覚障害学総論 | 言語聴覚障害学概論 言語聴覚障害学総論 |

| 言語聴覚障害診断学 | 言語聴覚障害診断学Ⅰ 言語聴覚障害診断学Ⅱ |

| 失語・高次脳機能障害学 | 失語症学Ⅰ 失語症学Ⅱ 失語症学演習Ⅰ 失語症学演習Ⅱ 高次脳機能障害学 |

| 発声発語・嚥下障害学 | 構音障害学Ⅰ 構音障害学Ⅱ 構音障害学演習 小児発声発語障害学Ⅰ 小児発声発穂障害学Ⅱ 小児発声発語障害学Ⅲ 嚥下障害学Ⅰ 嚥下障害学Ⅱ 嚥下障害学演習 |

| 聴覚障害学 | 成人聴覚障害学Ⅰ 成人聴覚障害学Ⅱ 小児聴覚障害学Ⅰ 小児聴覚障害学Ⅱ 聴覚障害学演習Ⅰ 聴覚障害学演習 |

| その他 | セミナーⅠ セミナーⅡ セミナーⅢ セミナーⅣ |

| 臨床実習 | 見学実習Ⅰ 見学実習Ⅱ 評価実習Ⅰ 評価実習Ⅱ 総合実習Ⅰ 総合実習Ⅱ |

選択必修科目

| 選択必修科目 | 栄養学 薬理学 地域言語聴覚療法学 画像診断学 特別講義Ⅰ 特別講義Ⅱ 卒試試験 |

学生の声

三木東高等学校 卒

学校で学んでいること・学生生活

今は言語障害、聴覚障害、発達障害、嚥下障害などの症状について学んでいますが、今後は検査やリハビリに関する知識が必要になりますし、対人スキルも必要になると思います。これから叶えたい夢・目標

将来は、言語聴覚士として言語障害で悩んでいる方の社会復帰を支援したいです。最近は、高齢者にはどのような話し方をすれば伝わるのかを意識して、ゆっくりとわかりやすく話しかけるようにしています!これからは、患者さんの気持ちを理解し、適切な接し方を学ぶために病院や施設でのアルバイトを探そうと考えています。

この分野・学校を選んだ理由

本校を選んだのはグループ病院があるので、そこでの実習で言語聴覚士としての知識や技術が学べることが大変魅力的だったためです!入学前にオープンキャンパスで先生方から話を聞いたことがきっかけになりました。分野選びの視点・アドバイス

少人数でクラスみんなの仲が良いことが大きな特長です。この学校では、社会人としての常識が身につくと感じています。入学後は、家で勉強する習慣をつけるようおすすめします!

城ノ内高等学校 卒

学校で学んでいること・学生生活

今もっとも力を入れているのは、ことばの障害を引き起こす病名や症状を学ぶことですね。体の仕組みや病気、言語聴覚士が対象とする障害についての授業や、聴力検査などの実技を学んでいます。1年次の病院見学で、患者さんとの関わり方がまだまだだと感じたので、トレーニングのため接客のアルバイトを開始しました。

これから叶えたい夢・目標

親がリハビリの仕事をしていて、話を聞くうちに障害を抱えた人の人生を豊かにする支援をしたいと思ったことがきっかけで言語聴覚士を志すようになりました。言語聴覚士になり、障害を抱えている人の生活を支えたいと思います。分からないことは積極的に聞くことや、挨拶や敬語をきちんと使うことを意識しています。

この分野・学校を選んだ理由

本校を選んだのは、言語障害や、聴覚障害を抱える人を支援するための知識や技術が身に付くことに惹かれたからです!1年次から病院見学があり、仕事の様子や患者さんへの声掛けを学べることも大変魅力的に思えました。分野選びの視点・アドバイス

先生がみんなやさしくて気軽に話せることがとても魅力的です。本校はいろいろな人と接する中で協調性が身につくと思いますよ。入学したら、小テストでも毎回100点を目指すようおすすめします。

神戸常盤女子高等学校 卒

学校で学んでいること・学生生活

言語や発音、聴覚、食事摂取といった言語聴覚士が行う訓練や援助の実技の授業が、言語聴覚士をめざして学んでいることをより実感でき、力が入ります。さまざまな教示や課題について、先生やクラスメイトと検証しながら取り組んでいくので、理解度が深まり、必要な知識、技術が身についていると思います。

これから叶えたい夢・目標

中学生の時の職業体験で、言語聴覚士の存在や仕事内容、臨床現場での役割の独自性に惹かれて、言語聴覚士になることを決めました。そのため、将来は私にしかできないことをしっかり果たしていけるようになりたいです。また、誰かが笑顔だと自分も笑顔になれるので、患者さんにはつねに笑顔で接していきたいです。

この分野・学校を選んだ理由

言語聴覚士の仕事に就くには病院での実習が必須ですが、私にできるのかという不安がありました。そこでオープンキャンパスで相談したところ、しっかりサポートするという先生の心強い言葉に安心し、入学しました。分野選びの視点・アドバイス

臨床現場で言語障害や嚥下障害について専門的に任せてもらえることが言語聴覚士の魅力であり、大きな誇りになると思います。平成リハの授業はわかりやすく、実践力が身につくのでおすすめです。

飛鳥未来きずな高等学校 卒

学校で学んでいること・学生生活

さまざまな疾患が原因で話をしたり、食事をしたりすることが困難な方のリハビリの方法を広く学習しています。実技や座学の内容がより専門的になっていくにつれ、こういった検査や訓練、援助、指導は、言語聴覚士だからできることと改めて実感し、将来、言語聴覚士になった時の仕事への誇りや責任感も湧いてきました。

これから叶えたい夢・目標

医療を仕事にする上で、寄り添いや対話はもちろん、患者さんがもっとも期待することは、できなかったことができるようになることです。そのためには、検査や訓練、援助、指導についてしっかりと学び、正しい知識と確かな技術でたくさんの患者さんに対応できる、信頼される言語聴覚士になることが目標です。

この分野・学校を選んだ理由

医療の仕事に興味があったので、看護師である母に話を聞き、言語聴覚士を知りました。「かっこいいな。私もやってみたい」と憧れを抱いたことがきっかけです。平成リハにはオープンキャンパスが楽しくて入学しました。分野選びの視点・アドバイス

聞こえや発声、言語、飲み込みに対してリハビリができるのは言語聴覚士だからこそです。希少であることはもちろん、子どもから年配の方まで多くの方に貢献できる仕事なので、ぜひめざしてほしいと思います。

龍野北高等学校 卒

学校で学んでいること・学生生活

今一番力を注いでいるのは、言語聴覚士になるための基礎的な医療知識ですね。実際に病院で働いている講師から、臨床経験をもとにイメージしやすい授業を受けています。経験を通し、リハビリテーションを行う知識や技術も大事ですが、患者さんや家族の方の心のケアも大切だということを学ぶことができました。

これから叶えたい夢・目標

卒業後は、患者さんからも家族の方からも信頼されるような言語聴覚士になりたいです。福祉系の高校に通っている時、見学実習でリハビリテーション病院に行き、言語聴覚士の仕事を知ったのがきっかけで志すようになりました。

現在は、アルバイト先が学校のグループ病院であるため、学科の卒業生からアドバイスをもらえます!

この分野・学校を選んだ理由

本校を選んだのは実習に行く前に客観的臨床能力試験があり、自信を持って実習に臨めることに大きな魅力を感じたためです。オープンキャンパスで先生から話を聞いたこともきっかけとなりました!

分野選びの視点・アドバイス

講師がフレンドリーなので講義が楽しいです。本校で学ぶことによって、社会人としての必要なスキルも身に付くと思います!

入学後は、毎日自宅で勉強する習慣を身に付けるようおすすめします。

尼崎西高等学校 卒

学校で学んでいること・学生生活

現在一生懸命取り組んでいるのは、医療に関連する基礎科目を学ぶことですね。体の仕組みを勉強する解剖学や生理学の他に、コミュニケーションや生命の大切さなど幅広く学んでいます。

高校生の時はだらしない生活をしていたのですが、入学してからは自立心が芽生え日常生活が充実したように感じています。

これから叶えたい夢・目標

言語聴覚士として、不安を抱えた患者さんやご家族に頼りにされる医療従事者になりたいと思います。子どもの力になれる仕事をしたいと考えていた時に、ことばの指導をする言語聴覚士を知り、興味を持ったのがきっかけで志すようになりました!

夢を叶えるために赤 ちゃんの動画を見て発達過程を勉強しています。

この分野・学校を選んだ理由

オープンキャンパスに参加して、1年次から見学実習で実際に言語聴覚士の仕事に触れられることが大きなポイントになりました!対応してくれた先生と趣味が合い、楽しい先生が多いことも大変魅力的だと思います。

分野選びの視点・アドバイス

先生との距離が近く、何でも聞きやすいことが魅力。本校では、コミュニケーション能力が身に付くと思います。入学後は、習ったことはその日のうちに復習するのがおすすめです。1週間のタイムスケジュール

月

火

水

木

金

1限目

09:00-

10:30

手話

―

言語学Ⅰ

基礎言語

聴覚療法学

基礎言語

聴覚療法学

2限目

10:40-

12:10

嚥下障害学Ⅰ

生物学

生理学

言語発達学

情報

リテラシー

3限目

13:00-

14:30

生理学

解剖学

リハビリ

テーション

医学

小児発声

発語障害学

―

4限目

14:40-

16:10

―

一般英語

言語発達学

―

―

実習先

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1限目 |

09:00- 10:30 |

手話 | ― | 言語学Ⅰ |

基礎言語 聴覚療法学 |

基礎言語 聴覚療法学 |

| 2限目 |

10:40- 12:10 |

嚥下障害学Ⅰ | 生物学 | 生理学 | 言語発達学 |

情報 リテラシー |

| 3限目 |

13:00- 14:30 |

生理学 | 解剖学 |

リハビリ テーション 医学 |

小児発声 発語障害学 |

― |

| 4限目 |

14:40- 16:10 |

― | 一般英語 | 言語発達学 | ― | ― |

| 兵庫 | 大原病院、協和マリナホスピタル、神戸平成病院、田中病院、西宮回生病院、東浦平成病院、平成病院、南淡路病院、緑駿病院 |

| 大阪 | 岸和田平成病院、北大阪警察病院、弥刀中央病院、堺平成病院 |

| 和歌山 | さくらクリニック、中江病院 |

| 奈良 | 平成記念病院 |

(他 多数 50音順)

就職先

| 兵庫 | 尼崎中央病院、沖田耳鼻咽喉科、神戸平成病院、神戸市療育センター、西宮回生病院、波の家福祉会、ひょうご子どもと家庭福祉財団、パンダキッズ、株式会社メディケア・リハビリ 子ども療育事業 PARC、東浦平成病院、平成病院 |

| 大阪 | 豊中平成病院、平成記念病院、堺平成病院、タートルズ、岸和田平成病院、泉佐野優人会病院、淀川平成病院 |

| 和歌山 | さくらクリニック |

| 近畿圏外 | 浦添総合病院、博愛記念病院、緑成会病院、帝京大学医学部付属溝口病院、平成横浜病院 |

(他 多数 50音順)

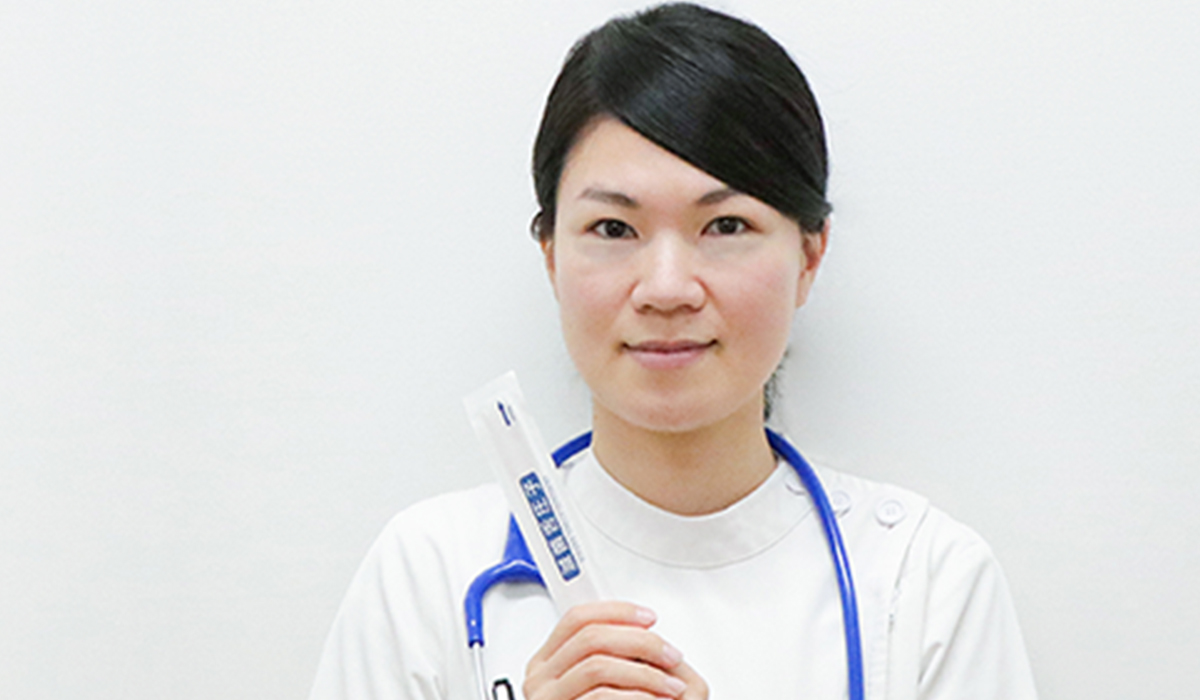

OB紹介

興味のあることや長所を活かして、

人の役に立ちたい気持ちを

サポートしてくれる学校です!

学科/卒業年:言語聴覚療法学科/2018年卒業

勤務先:医療法人社団西宮回生病院 リハビリテーション部

―普段はどんな仕事をしていますか?

主に病棟内で食べたり飲んだりすることに障害のある患者さんへ安全に食べていただけるリハビリテーションを行っています。

―1日にどれぐらいの患者さんを診ますか?

日によって変動しますが、おおよそ5〜6人です。

―今日の予定は何人ですか?

今日は、午前と午後に3名ずつ患者さんを診る予定です。昼食時に、食事介助の対応に入ると、人数が変動する場合が多いです。

―言語聴覚士になろうと思った理由を教えてください

一般企業に就職後、結婚をきっかけに働きかたを考えるなかで、大学で専攻するほど好きだった「言語を活かした仕事」を探していました。国家資格が取得できることや、言語で社会貢献ができる部分が魅力的だったので、この職業を選びました。

―昔から医療に関心はありましたか?

実は注射も耐えられないほど血を見るのが苦手です。今も変わらず苦手なんですが、言語聴覚士は、比較的そういった場面が少ないので、さらに興味を持てたと思います。

―学校の印象はいかがでしたか?

先生との距離が近くて親身になって対応してもらった印象が強いです。授業中の質問以外にも、療法士の先輩としてアドバイスを受けたり、支えていただききました。自宅から近かったので通学も便利でしたし、この学校を選んで良かったと思っています。

―苦手だった授業はありましたか?

音響学がほとんど理解できませんでした。

―どんな内容の授業でしたか?

音の性質について学ぶもので、声の波長や音の単位を計算したり、少し物理学っぽい内容でした。クラスメイトでこの授業が得意な人がいたので、随分助けてもらいました。

―クラスで教え合う環境だったんですね。

そうですね、お互いに助け合う雰囲気が強かったです。クラスメイトとは、今でも連絡を取り合っていますし、一番の財産だと思っています。

―仕事をするうえで、心がけていることを教えてください。

「患者さんの気持ちに寄り添うこと」をいつも心がけています。できていたことが突然できなくなったり、慣れない入院生活にストレスを感じている場合もあるので、リハビリテーションはもちろん大事ですが、まずは安心できる相手でありたいと思っています。

―この世界を目指している受験生に向けて一言、お願いします!

少しでも自分の興味があることや得意なことを活かして、ぜひ困っている人をサポートできる療法士になって働きませんか。平成リハビリテーション専門学校の先生は勉強以外でも相談にのってくれるので頼り甲斐がありますよ!

学校を決めるときにオープンキャンパスへ行きました。実際に学校を見学することがすごく大事だと思うので、 迷っている方は一度、オープンキャンパスに行ってみることもオススメです。

アクセス

平成リハビリテーション専門学校は、大阪と神戸のちょうど中間に位置する西宮にあります。近くに大学がたくさんある学生の町です。学生用マンションなどもたくさんありますので、遠方の方でも安心してお越しいただけます。

663-8231 兵庫県西宮市津門西口町2-26

TEL:0798-38-1288/FAX:0798-38-1289

JR神戸線 西宮駅/南へ徒歩約5分

阪急電車 西宮北口駅/阪急バスでJR西宮駅まで約15分

阪神電車 今津駅/西へ徒歩約8分

阪神電車 西宮駅/東へ徒歩約8分

阪急電車 今津駅/西へ徒歩約8分

JR大阪駅からのアクセス

JR神戸線西宮駅駅下車(普通・快速)

阪神高速3号線神戸線

西行き – 武庫川出口約3分 鳴尾御影線交差左折 500m

東行き – 西宮出口約2分 染殿交差左折 300m

名神高速 西宮IC

神戸方面出口 今津交差右折 鳴尾御影線交差左折 500m

※ 当校に駐車場はございません。近隣のコインパークをご利用ください